Non siamo però qui a parlare di argomentazioni che (fin troppo) si leggono e si discutono nel convegni, nelle piazze e nei bar. Di sicuro, la parola “sostenibilità” sta diventando così vuota dal risultare inutile… o peggio; l’arma migliore per il marketing dai valori vuoti. Oggi vogliamo riflettere insieme di un caso editoriale (ancora oggi, malgrado tutto, le riviste possono avere un ruolo nella società e nella discussione sociale) che ha portato sul numero di gennaio di Vogue Italia a mettere in disparte la fotografia, per realizzare un numero tutto “illustrato”. Ne spiega il motivo, nell’editoriale, Emanuele Farneti – il “nuovo” direttore di Vogue Italia (“nuovo” tra virgolette perché è in carica all’inizio del 2017, quindi da tre anni, ma è “nuovo” perché deve ancora guadagnare nel ruolo effettivo i “galloni” dopo avere sostituito Franca Sozzani che ha diretto la rivista con temperamento e personalità granitica dal 1998 fino al giorno della sua morte prematura). Farneti scrive:

Centocinquanta persone coinvolte. Una ventina di voli, una decina di treni. Quaranta macchine a disposizione. Sessanta spedizioni internazionali. Almeno dieci ore di luci accese ininterrottamente, alimentate in parte da generatori a benzina. Scarti alimentari dei catering. Plastica per avvolgere gli abiti. Corrente per ricaricare telefoni, macchine fotografiche…

Nel grande dibattito globale sulla sostenibilità, e sui valori che Vogue si impegna a promuovere nel prossimo decennio (leggete qui la dichiarazione firmata dai direttori delle 26 edizioni nel mondo), ne scelgo uno che mi sta specialmente a cuore: l’onestà intellettuale. Nel nostro caso, significa ammettere che fare un giornale di moda ha un impatto ambientale significativo. Questi sopra sono i dati, approssimati per difetto, che stanno dietro alla produzione delle otto storie di cui è composto lo scorso numero di settembre. Cambiare è difficile, ma come possiamo chiedere agli altri di farlo, se non mettiamo in discussione noi stessi? Così questo mese abbiamo voluto lanciare un messaggio: che la creatività – pilastro di Vogue da quasi 130 anni – può, e deve, farci esplorare diverse strade.

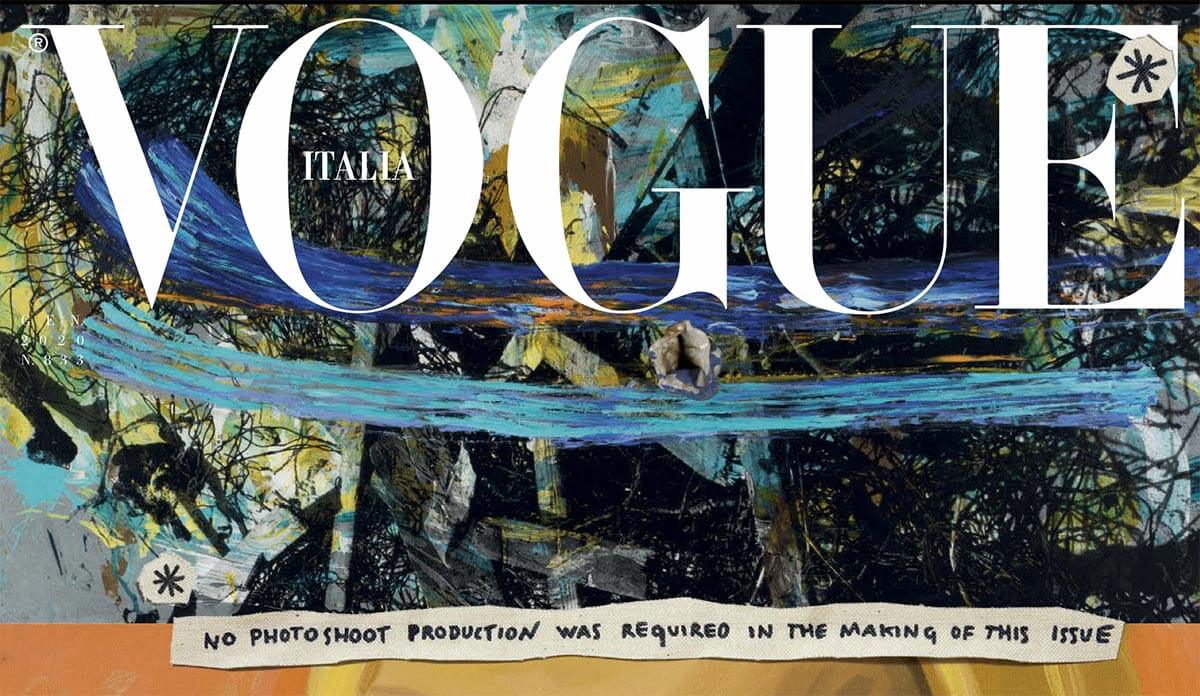

Tutte le copertine, e i servizi che vedrete nelle prossime pagine, sono infatti prodotti da artisti che hanno lavorato rinunciando a viaggiare, spedire, inquinare.

Per cambiare, per essere più sostenibili, una rivista di carta (patinata) sceglie la strada dell’eliminare la fotografia, almeno per questo numero; pie si tornerà alla “normalità”, perché la fotografia è un elemento essenziale della moda. E non si può essere ecologisti “sul serio”, perché è complicato, si può fare solo un approccio di marketing, o ancor prima di comunicazione. Come scrive Tom Goodwin nel libro (consigliassimo, lo stiamo leggendo proprio ora) “Darwinismo digitale”,

Immaginate il vostro business come se fosse una cipolla, con una serie di livelli concentrici attorno a un piccolo nucleo, ciascuno strato costruito sul successivo più in profondità. Si può iniziare a dare un senso alle complesse strutture aziendali e al modo in cui operano, dalla ricerca di uno scopo alla realizzazione dei prodotti, alla creazione e allo sviluppo dei brand. I sottocapitoli seguenti, partendo dai livelli più esterni e arrivando a quelli più interni, descrivono le somiglianze tra i tratti della personalità e le caratteristiche dell’azienda.

Bene, al primo strato della “cipolla” c’è la pubblicità e la comunicazione, poi il marketing, poi il processo e prodotto e, solo al centro più profondo, la mission aziendale. Il primo, pubblicità a pagamento o per attivare il “Influencer”, il sito, le PR dell’azienda sono quelle più facili da attivare, e anche le meno costose e quelle più controllabili. Quindi il messaggio arriva e Vogue fa la sua bella figura, applausi, anche perché il messaggio finale è che i soldi “risparmiati” sono andati per ristrutturare la veneziana Fondazione Querini Stampalia, danneggiata dall’ultima terribile ondata di acqua alta, un “luogo d’arte, di silenzio e di riparo”. Bel gesto, forse difficile da connettere alla sostenibilità, al fare qualcosa contro l’inquinamento, al creare una cultura partecipativa sul tema… ma le vie della “generosità” sono davvero infinite ;-)

Vorremmo però risalire la china delle tematiche in oggetto, messe in evidenza da questa iniziativa / messaggio:

1) La fotografia, non solo come processo, ma come flusso operativo, impone costi e impatta sull’ambiente in modo considerevole

2) L’illustrazione, alla fine, costa molto meno della fotografia

3) Si può lanciare un messaggio editoriale, ma guai a toccare la pubblicità: un vero progetto di questo “spessore” avrebbe imposto agli inserzionisti di proporre solo pagine di pubblicità prive di fotografie. Vero, quelle fotografie delle campagne sono state realizzate prima del numero, quindi “avevano già inquinato”, ma è una questione di coerenza. Troppo complesso, se anche è stato pensato avrebbe richiesto un anno (sei mesi… correndo) di lavoro, e uno sforzo che l’area commerciale di CondéNast (editore di Vogue) non avrebbe mai preso in considerazione. Sarebbe stato, come segnalato nell’ottica degli strati/cipolle dell’azienda descritta poco fa, il puntare sulla mission aziendale, intoccabile, ma al massimo si poteva rimanere sul primo strato (quello della promozione/pubblicità).

4) L’industria della moda inquina ben più di quella della fotografia. Forse non tutti lo sanno, ma la moda è la seconda realtà industriale più inquinante al mondo, solo dietro a quella petrolifera. A questo, il numero di Vogue Italia accenna, ovviamente, ma all’acqua di rose (non si può irritare gli inserzionisti e far sentire in colpa i clienti che comprano). Per salvarsi l’anima, ha fatto due interviste “scomode”, di cui una proprio sulla sostenibilità affidata a Naomi Klein che “non avrebbe fatto sconti” (i virgolettati sono sempre dell’editoriale di Farneti). Dovete sapere che ho amato, venti anni fa, il libro No Logo della Klein, anche questo consigliato con entusiasmo, perché ha davvero generato all’epoca una rivoluzione nella coscienza delle persone, che hanno “scoperto”, grazie a questa incredibile opera di giornalismo investigativo, come i brand gestissero le produzioni senza alcun rispetto umano e sociale. Beh, questo articoletto di un paio di paginette, mostra una Klein che sembra più una ospite di Sanremo per fare la promozione del suo ultimo libro, che non una grande giornalista impegnata e combattiva. Il giornalista che l’ha intervistata (al telefono… lei era a New York, ancor bene che non lo ha fatto via whatsapp, ma forse non si fanno più le interviste importanti dal vivo perché gli aerei inquinano…), le chiede che cosa compra nel settore della moda (magari si stava dimenticando che non stava parlando con Chiara Ferragni… stava parlando con Naomi Klein…!), e cosa pensa di Instagram (e lei dice di usare solo Twitter) e finisce con il metterle in bocca una promo dell’iniziativa “TeenVogue” che fa parte sempre della casa editrice di Vogue. Boh, quanta tristezza: Naomi, non comprerò il tuo ultimo libro, da te mi sarei aspettato qualcosa di più etico, per avere un lancio del tuo libro (segnalato anche alla fine dell’articolo, non solo all’inizio, con tanto di editore indicato per esteso… forse l’intervista è arrivata grazie all’ufficio stampa di Feltrinelli, che ha fatto nello specifico questa richiesta).

In sintesi: la fotografia inquina, non è sostenibile? Azioni e reazioni

Di tutto questo vorremmo che rimanesse qualcosa, nella mente di chi vive di fotografia, sul serio, e che con tutte le difficoltà che sta vivendo in questi ultimi anni, forse non ha bisogno anche di sentirsi accusato di essere “non sostenibile” e quindi potenzialmente da evitare, per far parlare sui social e durante gli apericena i benpensanti e quelli che fingono di occuparsi di temi ecologisti solo perché fa moda. E non sanno che i vestitini che hanno addosso per essere prodotti hanno inquinato mille volte di più della bottiglietta di plastica che hanno svuotato dentro la borraccia 24Bottle firmata da Vivienne Westwood. Al tempo stesso, è bene dire che – come ha denunciato la rivista inglese It’s Freezing in LA (questa sì dedicata all’ambiente, se non la conoscete potreste scoprirla ora), l’industria dello spettacolo crea un consumo di elettricità – lampade con filamento al tungsteno – totalmente incoerente con le esigenze dell’ambiente, e visto che fotografare significa “scrivere con la luce” sarebbe bene che ci sia una presa di coscienza per cercare di superare questo problema. Una politica ambientalista nella produzione fotografica potrebbe essere un approccio da prendere in considerazione: la meravigliosa luce naturale (che belle le nuove fotocamere che hanno sensori in grado di riprendere quasi al buio con risultati incredibili), meno viaggi che creano grandi emissioni di Co2, questo per esempio significa usare una bicicletta invece che un’automobile, e questo porta ad avere delle attrezzature leggere, semplici, facilmente trasportabili senza casse e valigione. E, per estremizzare, significa scattare meno: ogni immagine occupa spazio, sui computer, poi sui server, che hanno bisogno sempre di più di alimentazione, ma il tema è ancora più profondo: dobbiamo comprendere (possiamo farlo, se ci impegniamo) che “tanto è peggio di poco”, che meno si produce (anche se “virtuale” perché non c’à nulla di virtuale: i dati sono reali, occupano spazio, hanno bisogno di reti per essere trasmessi, “pesano”… smettiamola di credere che siano privi di una “fisicità”) e meglio sarà il prodotto che offriremo: vince il minimalismo, non l’abbondanza, la selezione e non l’eccesso, la sintesi e non l’essere prolissi.

Si, è molto filosofico, tutto questo. Ma è sempre la questione della cipolla e dei suoi strati: si inizia con quelli più esterni, per creare un approccio nei confronti del mercato che oggi premia e vuole scegliere qualcosa che possa fare seguito ad un pensiero ormai (per fortuna) condiviso a livello globale. Forse le stesse persone che seguono, accettano e comprano prodotti che “sanno di buono” non sanno ancora come essere, davvero, ecologici, e quindi fanno scelte che sono confezionate per “pulirsi le mani e l’anima”. Ma è solo l’inizio: se questo processo, che prima di tutto è comunicato, poi diventa marketing (a quando, forse anche grazie a questo articolo, i fotografi “Green”?), poi diventa processo ed infine raggiunge la mission aziendale? Si parte per un viaggio che poi magari condiziona noi stessi, il nostro mercato, le nostre scelte (tecniche e strategiche) e, alla fine, diventa parte di noi.

Pensateci, e se potete, andate subito un pochino più a fondo alla questione.